tatazumiを定義する——その1

tatazumi #2 『ホログラムと2つのスイッチ』の制作について

tatazumiという集まりの場がいったい何であるのか、新たな制作のそのたびごとに言葉を与えていくことを、私は私自身に課すことにする。

本作品は#1『明けない夜があったとして』に続き、tatazumiという名をともなう2回目の制作である。前作で脚本・演出を務めた私は、本作においては制作の中心から離れており、これまで実際におこなったことも、志賀耕太が書いたステートメントのテキストに少しの手を加えた程度だ。本作では志賀が音頭をとっているわけだが、他のtatazumiのメンバーらもまたオンラインチャットでその時々の制作状況の報告をし合うだけである。それではなぜ、このような形態でなされる制作がtatazumiという名をともなうのか。ここではtatazumiとしてなにがなされているのか。

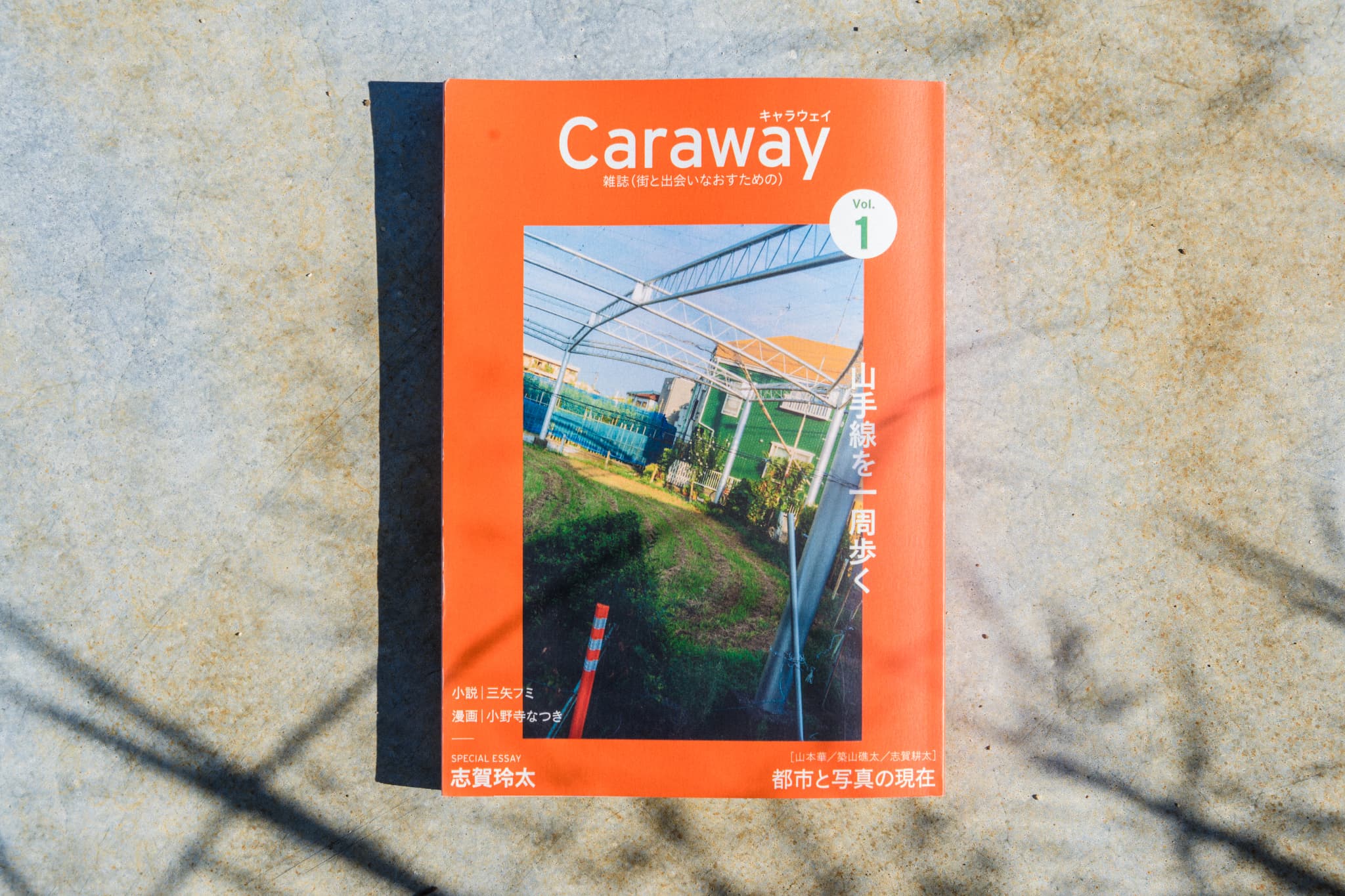

まず、#2『ホログラムと2つのスイッチ』に関して公開された写真をみてみる。川の夕景のなか黒い服装に身を包んだ二人の人物。二人は浅い川の流れに置かれた木製の台のようなものに乗っており、それはテキストを読むと、どうやらシーソーであるらしい。そのまま短いステートメントに目を移せば、どうやら「ここ」という場所が問題となっていることがわかる(「そこには重みがあるとして、それじゃあここは?」)。

ところで#1においては(現在制作中のアーカイブを通じて明確になるとも思われるが)、私がこの場所にいること、なおかつ集まっていること、既にこの時空間を共有してしまっていること、それは直ちにいかに胡乱であろうと何らか「私たち」というまとまりを形作ってしまっていること、等々が制作のモチーフとなっていた。言い換えるならば、演劇行為の基底を、役者・スタッフ・観客の否応ない共同の場である上演の時空間に見定めるところから制作がはじめられたのであった。(それはまた演劇を離れて、私ら自身の現在地でもある、という認識をもともなっていた。)

その上で#2のステートメントを振り返ると、このような意味での「場所」への問題が継続しているということも出来るかもしれない。本作品では特定の意味を帯びてはいない「ここ」という場所と、そこにいるという「実感」が問題となっている。通常意識にのぼることはなく、ふと振り返ればどうにもおぼろげなその実感。紛れもなく「この場所」にいるという感覚をどうしたら獲得できるのだろうかという、そのような試みであるらしい。そしてその「実感」は、おそらく紛れもない「私」という実感、共に居合わせてしまっている「私たち」の実感とも不可分なはずであり、したがってそれはまた#1の試みの可能性をはかり直すことともなるだろう。というのも、私らが共同の場に居合わせているとして、まさにその場=ここに、ほかでもない私がいるのだという実感如何によって、「私たち」の形はどのようにでもなりうるだろうからである。作品が完成する以前の文章としてはいささか立ち入りすぎたようにも思われるが、ともあれ、実際の作品において「ここ」を扱う試みがどう具体化されるのかを、私自身も待つことにする。

また本作品が写真・映像作品であり、かつその舞台化である以上、第一には舞台に移される際の変容が問題となり、さらには上演の場において音楽が鳴る(これはtatazumiのKURIHARAが担当する)ということが明記されてもいる。写真・映像のみで「一つの作品」を成していたものに、わざわざ後から音楽という端的に無用なものであった要素が付加されることで、もちろん当の作品の側も変わらざるを得ないことだろう(それは本作のステートメントに「上演を行う」ではなく「上演空間を仮構する」と野暮ったく書かれている理由でもあるはずだ)。あるいは同様に、私もこのような文章を書きながら、本作の実質的な制作を担う志賀に、#1からのtatazumiとしての連続性を、あるいは私の問題設定を押しつけていることになるのだろうし、志賀からはこの文章がまた#2の制作の条件となることだろう。さらに言えば、さしあたり、そのように互いが互いに条件を与え合う集まりの場として、tatazumiはここにある。私たちによって。

2019年11月10日

三矢 フミ